痔の患者さんが増えています

コロナ以降、テレワークが増えたこともあり痔の患者さんが増えました。

コロナ以降、テレワークが増えたこともあり痔の患者さんが増えました。

特に女性は恥ずかしい気持ちからなかなか受診されないことも多くあります。

また、血便を痔だと思っていたところ大腸内視鏡を行うと実は大腸癌だった、実は炎症性腸疾患だった、といった事例を実臨床で経験しています。

痔は身近な病気です

皆さん、「痔」と聞くと「恥ずかしい」「周囲の人には言いづらいもの」というイメージを持っていませんか?

厚生労働省が行う「令和 2 年患者調査」によると、令和 2 年 10 月のある 1 日での痔核の推計患者数は 10,700 人といわれています。

日本人の成人では3人に1人が痔の症状を経験していると言われるほど、非常に身近な病気です。

痔は、座りっぱなし、立ちっぱなし、便秘や下痢、冷え、刺激物の摂取、喫煙など、日常生活の様々な要因によって引き起こされる可能性があります。

女性の場合、便秘や妊娠、出産などがきっかけに痔になったり、再発することがあります。

恥ずかしいからと受診をためらわないで!

痔は身近な病気であるにも関わらず、恥ずかしさから受診をためらう人も少なくありません。しかし、症状を放置すると悪化する可能性があるため、気になる症状があれば早めに医療機関を受診することが大切です。

当院での痔の治療

当院では外科治療までは行えませんが、問診や診察、肛門鏡、必要であれば大腸内視鏡を用いて何が原因なのか?調べることができます。

血便が出て、痔かな?と悩まれる際にはぜひまずは一度診察をお勧めします。

診察は女性医師が行いますので、ご安心して受診してください。もちろん男性患者さんの診察も致します。

いぼ痔(内痔核・外痔核)について

いぼ痔とは

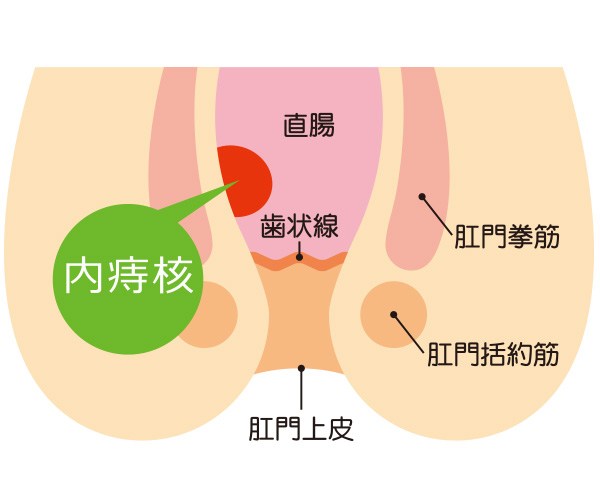

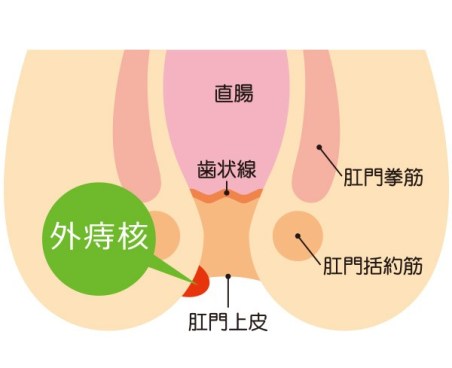

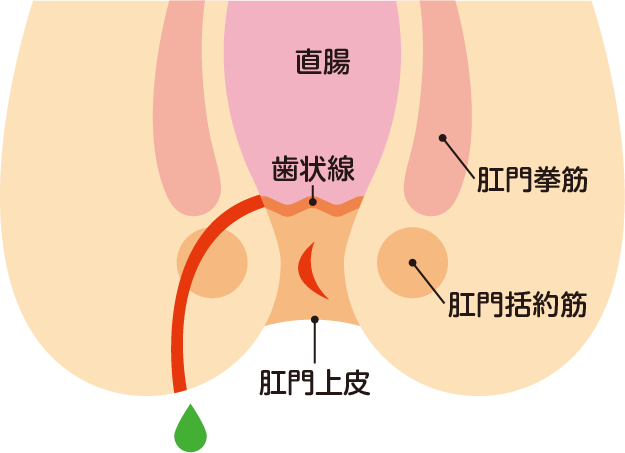

肛門の周囲には、クッションとして働く細かな血管が集まった静脈叢があります。排便時の強い力みなどでこの部分に血液がたまると、こぶのような腫れが生じ、これが「いぼ痔」と呼ばれる状態です。肛門には「歯状線」と呼ばれる境界があり、皮膚側にできるものが外痔核、内側の粘膜部分にできるものが内痔核です。これらは症状や治療方法が異なります。

内痔核

内痔核は、痛みを感じにくい粘膜部分にできるため、痛みはあまりありません。多くの場合、排便時の出血や痔核の脱出によって気づかれます。出血量が多いこともあります。最初は自然に戻りますが、進行すると指で押し込まないと戻らなくなり、さらに進むと押しても戻らなくなります。排便に関係なく脱出することや、炎症を伴うこともあります。症状の進行度により4段階に分類され、それぞれに適した治療を行います。

内痔核は、痛みを感じにくい粘膜部分にできるため、痛みはあまりありません。多くの場合、排便時の出血や痔核の脱出によって気づかれます。出血量が多いこともあります。最初は自然に戻りますが、進行すると指で押し込まないと戻らなくなり、さらに進むと押しても戻らなくなります。排便に関係なく脱出することや、炎症を伴うこともあります。症状の進行度により4段階に分類され、それぞれに適した治療を行います。

Ⅰ度:ほとんど痛みはなく、排便時に出血することがあります

Ⅱ度:排便時に痔核が出てきますが、自然に戻ります

Ⅲ度:脱出した痔核を手で押し込まないと戻りません

Ⅳ度:痔核が常に外に出ていて、押しても戻りません

内痔核の治療

主に軟膏や坐薬を使った保存的治療と、排便習慣や生活習慣の見直しを行います。症状が進行している場合は手術が必要になることもあります。

外痔核

外痔核は歯状線の外側、皮膚部分の静脈叢が腫れることで発生します。触れるとすぐにわかり、皮膚には痛みを感じる神経があるため、痛みが強く出やすいです。出血は少ないですが、血栓ができるタイプ(血栓性外痔核)では強い痛みや出血を伴うこともあります。

外痔核は歯状線の外側、皮膚部分の静脈叢が腫れることで発生します。触れるとすぐにわかり、皮膚には痛みを感じる神経があるため、痛みが強く出やすいです。出血は少ないですが、血栓ができるタイプ(血栓性外痔核)では強い痛みや出血を伴うこともあります。

外痔核の治療

まずは保存的治療(軟膏や坐薬、痛み止め、便を柔らかくする薬など)を行い、改善しない場合は手術を検討します。

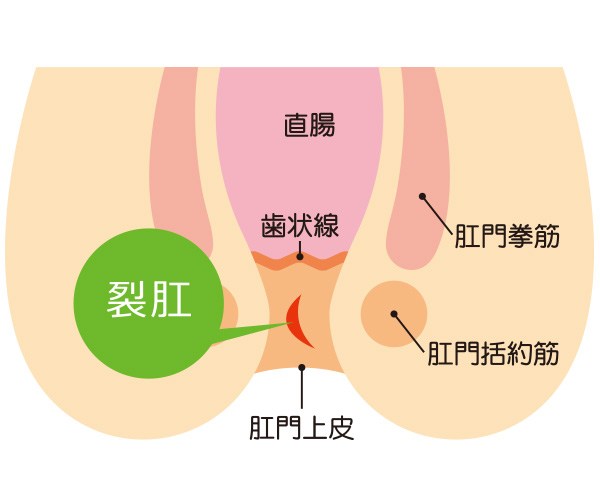

切れ痔(裂肛)について

切れ痔とは

肛門の皮膚が裂けたり切れたりした状態です。主な原因は、便秘による硬い便を無理に出すことですが、激しい下痢でも起こることがあります。排便時に強い痛みを感じ、出血はトイレットペーパーに付く程度のことが多いです。痛みは短時間で治まることが多いですが、慢性化すると数時間続くこともあります。便秘があると再発しやすく、繰り返すことで傷が固くなり、肛門が狭くなってさらに悪化することもあります。治療には便秘の改善が重要です。

肛門の皮膚が裂けたり切れたりした状態です。主な原因は、便秘による硬い便を無理に出すことですが、激しい下痢でも起こることがあります。排便時に強い痛みを感じ、出血はトイレットペーパーに付く程度のことが多いです。痛みは短時間で治まることが多いですが、慢性化すると数時間続くこともあります。便秘があると再発しやすく、繰り返すことで傷が固くなり、肛門が狭くなってさらに悪化することもあります。治療には便秘の改善が重要です。

切れ痔の主な原因

便秘と強い力みが主な要因です。まれに下痢でも起こりますが、繰り返す場合や慢性化している場合は、便秘が大きな原因となっています。便秘と切れ痔は相互に悪化しやすい関係にあります。

切れ痔の進行と症状

初期

排便時に切れて痛みや出血がみられます。痛みは短時間で治まり、保存的治療で比較的早く改善しますが、再発防止には便秘の解消が不可欠です。

中期

同じ場所が繰り返し切れることで傷が深くなり、「見張りいぼ」と呼ばれる小さなふくらみができることがあります。

慢性期

傷が固くなり、肛門が狭くなってさらに切れやすくなります。

切れ痔の治療

軟膏や便を柔らかくする薬などの保存的治療で、約75%は改善が期待できます。ただし、便秘や強い力みの習慣が残っていると再発しやすいため、根本的な便秘の解消が重要です。

痔ろう(あな痔)について

痔ろうと肛門周囲膿瘍

痔ろうは、肛門周囲膿瘍が進行してできる病気です。肛門の歯状線には小さなくぼみ(肛門陰窩)が複数あり、ここに便が入り込むと、免疫力が低下している場合に細菌感染を起こし、膿がたまります。膿が組織内にトンネル(瘻管)を作り、やがて皮膚に穴が開いて膿が外に出ると痔ろうとなります。瘻管は自然に治ることはなく、手術でしか治せません。放置すると再感染や複雑化、まれにがん化する場合もあります。

痔ろうは、肛門周囲膿瘍が進行してできる病気です。肛門の歯状線には小さなくぼみ(肛門陰窩)が複数あり、ここに便が入り込むと、免疫力が低下している場合に細菌感染を起こし、膿がたまります。膿が組織内にトンネル(瘻管)を作り、やがて皮膚に穴が開いて膿が外に出ると痔ろうとなります。瘻管は自然に治ることはなく、手術でしか治せません。放置すると再感染や複雑化、まれにがん化する場合もあります。

肛門周囲膿瘍は痛みや発熱を伴い、重症化すると敗血症の危険もあるため、早急な治療が必要です。肛門の激しい痛みや高熱がある場合は、早めの受診をおすすめします。

肛門周囲膿瘍の原因

通常、肛門陰窩には便が入らない構造ですが、下痢などで入り込むことがあります。免疫力が低下していると感染しやすく、クローン病などの基礎疾患がある場合も発症しやすくなります。

症状

肛門周囲膿瘍では、熱感・痛み・高熱などが現れます。膿が排出されると症状は一旦落ち着きますが、痔ろうになると再び感染を繰り返すこともあり、瘻管が複雑化すると肛門機能が損なわれ、便失禁などを起こすこともあります。

早期治療の重要性

痔ろうになると一時的に症状が落ち着くため、治ったと勘違いして放置してしまいがちですが、瘻管が複雑化すると治療が難しくなります。肛門の機能を守るためにも、早めの受診・治療が大切です。

痔ろうの治療(手術)

痔ろうは保存的治療では治らず、手術が唯一の根本治療です。瘻管の状態や位置によって手術方法が異なり、正確な診断と高い技術が求められます。当院では、複雑な痔ろうの場合は専門の医療機関と連携して治療を行っています。